ブログ

2020年4月以降のブログについて

2020年4月より保育園のICTシステム「WEL-KIDS」を導入し、ブログも、通園している園児さんの保護者様へのみWEB配信しています。

保護者様専用のサイトなので、安心して楽しんでいただいております♪

にじいろ祭り開催!!

2020-03-26

年長組ゆり組さんのお別れ会として『にじいろまつり』が開かれました!

虹色のテープカットから始まり、様々なあそびのコーナーなど楽しいことが盛りだくさん!

暖かい日差しの下で、みんなでお弁当も食べました。

虹色のテープカットから始まり、様々なあそびのコーナーなど楽しいことが盛りだくさん!

暖かい日差しの下で、みんなでお弁当も食べました。

手作りクレープもおいしかったようで、「全部おいしい!全部楽しかった!」と皆とても充実した時間だったようです。

ゆり組さん、たくさんの思い出を胸に、小学校生活を楽しんでね!

ゆり組さん、たくさんの思い出を胸に、小学校生活を楽しんでね!

卒園記念製作が完成!!

2020-03-03

今月卒園式を迎えるゆりぐみさんが卒園の記念に色鮮やかな虹の壁面を製作していました。

壁面の場所は2階のベランダ。

小さい子どもたちもきっと見たり触ったりと楽しんでくれることでしょう。

ゆり組さんにとっても思い出に残る時間になりました。

卒園してもまたこの絵を見に来てほしいと思います。

壁面の場所は2階のベランダ。

小さい子どもたちもきっと見たり触ったりと楽しんでくれることでしょう。

ゆり組さんにとっても思い出に残る時間になりました。

卒園してもまたこの絵を見に来てほしいと思います。

探してみよう!

2020-02-10

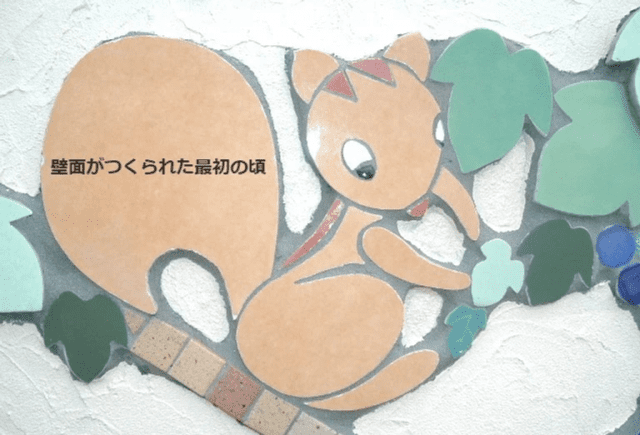

五城保育園のシンボルになっている塀のブドウの壁面。これは数十年前に父母の会の積立金で卒園を記念して作られたものです。

東京からモザイクタイルアーティストのKATSUさんという方が来てテントに泊まり込んで時間をかけて完成させたんだとか。

タイルには卒園した子どもの顔もついているんですよ!

その壁面の中に楽天イーグルスの帽子をかぶったリスがいるので、ぜひ探してみてくださいね!

歌って♪踊って♪

2020-02-07

父母の会主催の行事がありました。今回は近隣の児童館からゆかいな2人組「ボンクラーズ」が来園。

こどもたちの知っている曲もあり、みんなノリノリ!!

とても楽しい時間をすごしました。

ボンクラーズのみなさんありがとうございました!

きゃ~!鬼だ~!

2020-02-03

今日は節分の日。

小さい子たちは段ボールの鬼めがけて「おにはそと~」

大きい子たちは鬼グッズを身に着け、自分の中の追い払いたい鬼を鬼のお面めがけて豆まきをしました!

本物の大豆を炒って、鬼が来ないようにしてみましたが、、、今年もやってきてしまいました。あの鬼が。